子どもが食べ物を喉に詰まらせた!? 知っておきたい!食事を詰まらせた時の予防と対応。

乳幼児が食べ物を詰まらせ窒息する事故のニュースをよく耳にします。普通に食べさせているモノでも実は乳幼児にとっては危険な食べ物が多くあります。そこで、どんな食べ物に注意が必要なのか、どうすれば良いのかをもう一度しっかり認識して、悲しい事故を防ぎましょう。

丸くてツルッとした食べ物、要注意!!

大人にとっては、むしろ食べ易いのではないかと思える、小さくて丸くってつるっとした食べ物、例えばプチトマトやブドウにうずらの卵、丸い形のチーズなどを食べさせる時は必ず1/4にカットしてあげて下さい。

乳幼児の気管の太さは0.5~0.7cm程度。1cmにも満たない細さということを理解して、ツルッとした食感だとしっかり噛み切ることもできず、そのままの形でのどに入ってしまいます。そして小さな子どもは飲み込む力も咳で押し返す力も弱いので、一見食べやすそうなものでもとても危険です。

また、固いピーナッツや豆類、飴などは、歯が生えそろう前のお子さんには食べさせないようにしましょう。窒息までは至らなくても気管支に入ると取り出すのがとても難しく、重い気管支炎や肺炎を引き起こす可能性があります。

お餅はわかるけど、パンやご飯まで??

りんごやソーセージなど子どもの好物も?!

子どもたちが大好きな「りんご」も固くて噛みにくいので注意が必要です。離乳食として大活躍のすりおろしりんごも、すり残しのカケラを食べて詰まる例もありますのですり残しがないように気をつけましょう。他にもイカやタコ、かたまりの肉、生のにんじんやセロリなども大人から見るとこの小ささなら大丈夫と思っても乳幼児には危険な可能性も。またコンニャクやキノコやかまぼこなどもかなり小さくカットしてください。ソーセージやウインナーは、縦半分に切ってさらに小さくしてあげて下さい。ホットドッグを食べさせる時などは特に注意して下さい。

食事中は遊ばない!「食べる」ことに集中させる。

もう一つ大切なことは、食べる時はちゃんと座って、食べることに集中させること。簡単に言ってもこれがなかなか難しい。 でも、仰向けに寝て食べたり遊びながら食べるのはとても危険。大変ですが食べる時はちゃんと座らせ、しっかり噛んで食 べるように練習させましょう。「遊び食べ」をしだしたらあまりお腹が空いていない時なので、一旦片付けてお腹が空いたらもう一度座ってしっかり食べさせるようにしましょう。

万が一、子どもが喉を詰まらせた時どうする? !

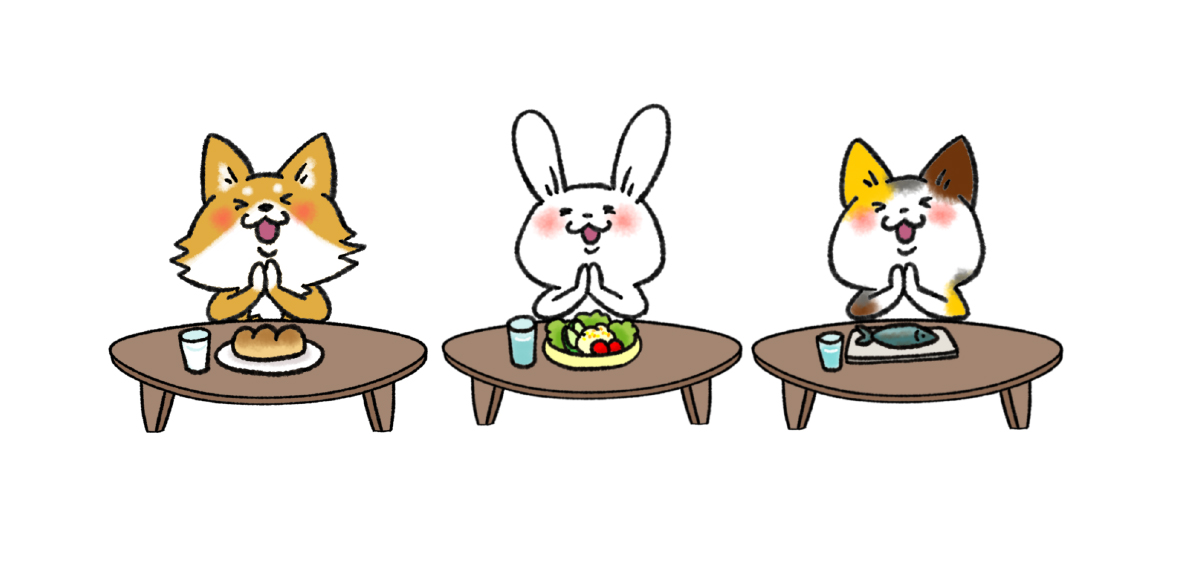

声が出せない、のどを抑えている、顔色が悪くなった、口に手を入れているなどはのどに物が詰まったか誤飲のサインです。子どもがのどに物を詰まらせた場合は、ただちに救急車を呼ぶとともに、詰まった物を吐き出させます。

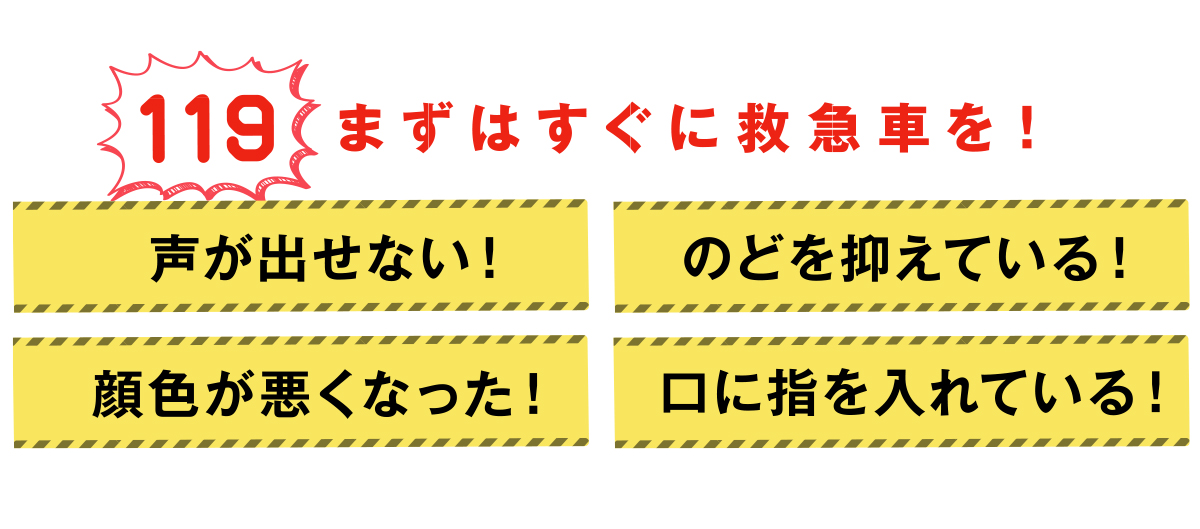

救急車がくるまでの応急処置方法

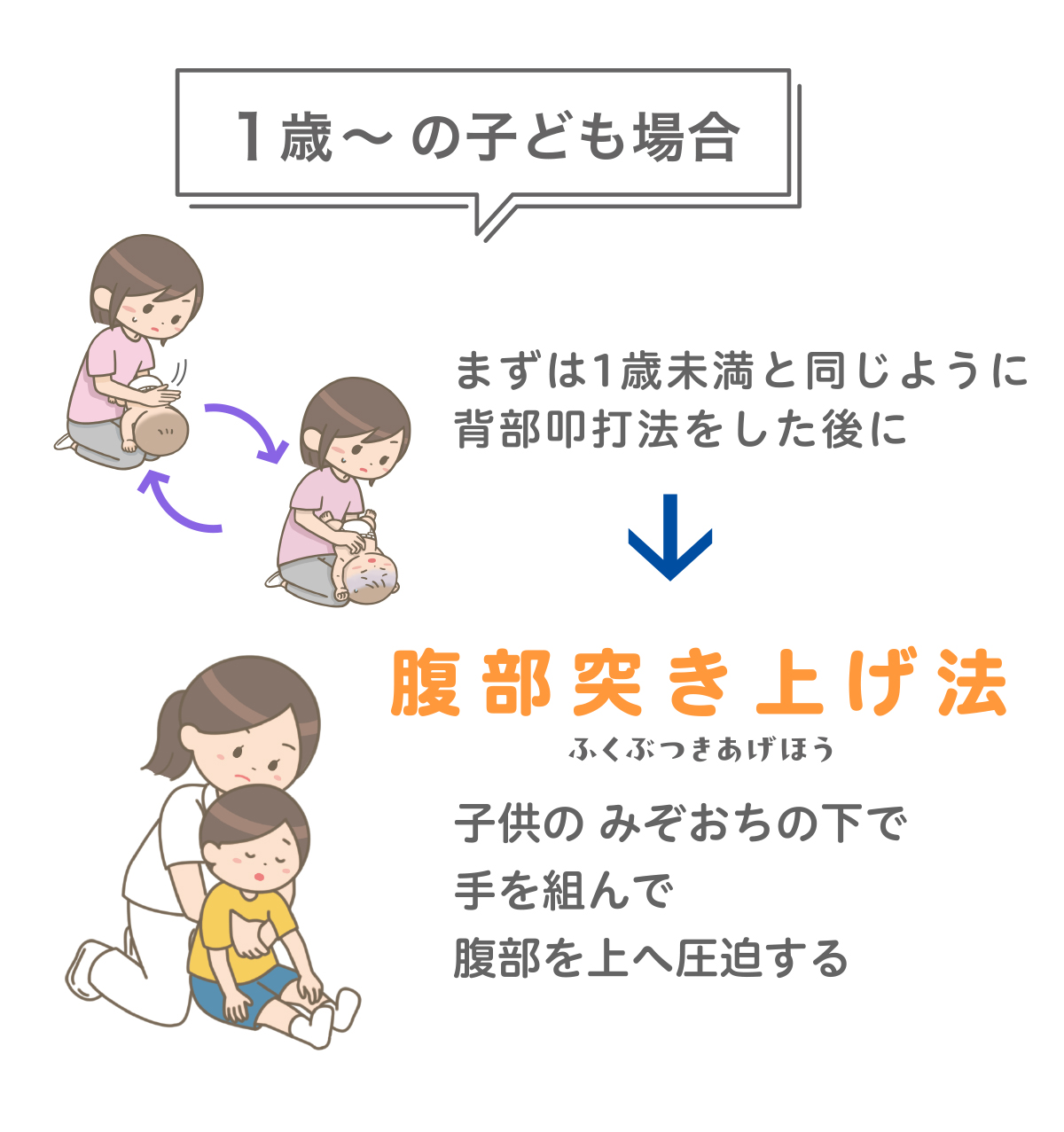

1歳未満の場合は、まず、子どもをうつ伏せにして背中の肩甲骨の真ん中あたりを4、5回ほど手のひらで強く叩きます(背部叩打法)。次に子どもを仰向けにして、みぞおちに指を立てて5回ほど圧迫します(胸部突き上げ法)。

1歳以上の場合は、子どもの背中側から両腕を回し、みぞおち位のところで両手を組んで(片方の手は握り拳にしてもう一方で 握るような感じ)勢いよく両手で腹部を上へ圧迫します。(腹部突き上げ法)。 ※1歳未満のお子さんはお腹の臓器を傷つける恐れがあるため、腹部突き上げ法は行ないません。 背部叩打法と腹部突き上げ法を、各5回を1セットとして繰り返してください。 窒息すると一般的に、3~4分で顔が青紫色になり、5~6分すると呼吸が止まり意識を失います。「のどに物を詰まらせた!」と思ったら躊躇せずただちに救急車を呼び応急処置を行いましょう。

子どもたちは思いもよらないもので、喉を詰まらせたりすることが多々あります。予防方法を参考におやつやごはんを食べさせたり、いざという時に慌てずに対応できるようにしておきましょう。どう対処してよいか迷ったら医療機関や子ども医療電話#8000に相談してください。